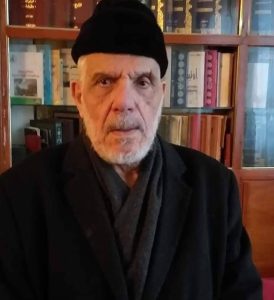

لقاء مع الدكتور والباحث الجزائري: دحو العربي حاورته: سمية معاشي

♦ لقاء مع الدكتور والباحث الجزائري: دحو العربي

🔵🔵 أدب الجزائر بين الماضي والحاضر: قراءة مع الدكتور العربي دحو

🔵🔵 الثقافة الجزائرية اليوم.. هل نحن في خطر؟

🔵🔵 الأدب الأمازيغي والسياسة الثقافية: آفاق وحواجز..

________

حاورته: سمية معاشي

____

🔹 في هذا الحوار، نُصغي إلى قامة أدبية وفكرية شامخة، سطّرت حضورها بهدوء الكبار، وأسهمت بعمق في رفد الثقافة الجزائرية، وساهمت بقلمها وسيرتها في تشكيل الوعي الأدبي الجمعي. إنه الباحث العربي دحو، أستاذ الأدب الشعبي، وصاحب البصمة الراسخة في مسارات التوثيق، شعراً ونثراً، أمازيغياً وعربياً.

حين يكتب العربي دحو، لا يكتب لمجرد الكتابة، بل يشهر قلمه كمن يشهر موقفاً. لا يعرف التردّد ولا يجيد الرقص على حبال المجاملة. كلماته صادقة، واضحة، جارحة أحياناً بقدر ما هي نزيهة. هو مسالم، نعم، لكنه لا يساوم. ومن قلمه تخرج الكلمة كأنها شراع للحقيقة، لا تحيد ولا تهادن.

منذ أن التحق بجامعة باتنة سنة 1982، وهو لا يكلّ ولا يملّ، مربٍّ من طراز خاص، أنار درب مئات الطلبة والباحثين، وأشرف على ما يزيد عن مئة رسالة ماجستير ودكتوراه، غرس فيهم حب التراث الشعبي، ودرّبهم على الإصغاء العميق للهوية الجزائرية المتجذرة.

العربي دحو لا يُكثر الكلام، بل يعمل في صمت. يتقدم بهدوء، ويترك خلفه أثراً لا يُمحى. ولعل تكريمه من قبل المجلس الأعلى للغة العربية في 12 يونيو 2015، لم يكن سوى نقطة ضوء في مسيرته المضيئة، واعترافًا بمكانته في خدمة الثقافة الوطنية، وحراسته للهوية الأدبية الجزائرية.

ترأس لجانًا ثقافية، وأطلق مبادرات أدبية، وأسّس جوائز شعرية، أبرزها “جائزة الأوراس للقصيدة الشعبية”، وفاءً للكلمة الأصيلة، ودعماً للمبدعين الحقيقيين.

من هذا الإيمان العميق بالكلمة الطيبة، التقينا به في جلسة حميمة، تحاورنا معه حول بعض ملامح مسيرته، فكان اللقاء مليئًا بالحكمة، غنيًّا بالتجربة، مثقلاً بما يحمله الكبار من صمتٍ عميق، وكلامٍ لا يُقال إلا حين يكتمل نضجه.

▪️الدكتور العربي دحو: 🌹🌹

🔸نشأت في بيئة محافظة مثل مروانة في خمسينات القرن الماضي، كيف كانت أول قراءاتك؟ ومن أول من شجعك على الكتابة؟

◽ هذه أول مرة أتلقى مثل هذا السؤال. مروانة مسقط رأسي في دار جدي، وليست في دار أبي لأن أبي ينتمي إلى قرية بديدس من دائرة مروانة، وأمي في وضعها كانت تعبت كثيراً بي فاستقرت عند جدي في المدينة لتتابع العلاج حتى تنجبني، وهو ما تم فعلاً، وترتب عليه تعب لصحة أمي حسب ما أخبروني، مما ألزمها أن تبقى مستقرة مدة لمتابعة العلاج.

بعد استرجاعها قوتها، عادت إلى قرية أبي. لذلك، لم أكن في الخمسينات في مروانة إلا فترة قصيرة عند جدي الذي احتضنني للتعلم في الكتاب، لأن قرية أبي لا نشاط علمي أو تربوي أو ثقافي فيها.

كان والدي رحمه الله ينقلني من منطقة إلى أخرى، وأقمت عند أصدقائه للتعلم منهم، وتم ذلك معي إلى جانب مروانة وشيدي والمعذر وتينيباوين وأظهري ببلدية تاكسلانت. وكان التعلم في الكتاب على نمط واحد، ولم أكن أفكر في الكتابة بالمطلق ولا أعرف معناها أصلاً، بل كنت أفكر في كيفية حفظ القرآن الكريم لأمارس مهنة تعليمه.

فعلاً قرأت كتاب الله كله وحفظته، وكنا نعيش في القرى أيام الثورة التحريرية الأولى في أوائل الخمسينات، وفي سنة 1957 في المنطقة الحرة بأولاد فاطمة بتارشيوين، حيث فتح جيش التحرير مدرسة للعلم فيها، والتقيت مع معنى العلم والأدب والثقافة وغير ذلك.

بدأ يخطر ببالي تسجيل أي شيء شعري، خاصة تأثراً بشعراء مثل عنترة، لبيد، طرفة بن العبد، المتنبي وغيرهم، وكنا نقرأ أشعارهم ونتعلم عنهم من معلمنا الشهيد عيسى ساسي رحمه الله، وهو من طلاب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

كما حفظنا أناشيد الثورة مثل: الكشاف، اشهدي يا سماء، من جبالنا الطلع، جزائرنا وغيرها.

ظلت أشعار عنترة مسيطرة عندي لأنها تعبر عن الحماس وما أعيشه في اللقاءات التي تجمعنا مع جيش التحرير وجبهة التحرير.

كانت فترة الخمسينات ذات شأن في حياتي، ولكنني اكتفيت برؤوس أقلام هذه التي ذكرتها.

🔸 كيف تقيم حال الثقافة الجزائرية اليوم؟ هل تتراجع أم تتطور؟

◽الحكم على الثقافة الجزائرية ليس سهلاً أبداً. هي تتميز بتنوع كبير، وأنا مرتبط بها وبتراثها منذ الفتح الإسلامي، المدونة والشفوية إلى الآن.

لكن السؤال: هل نحن نعيش ثقافتنا حقاً في راهننا؟

بمتابعة تاريخنا الثقافي والحضاري ومقارنته مع غيرنا، أرى أن ثقافتنا مغيبة تماماً، سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل إذا استمر الحال على ما هو عليه.

عندما أفحص ما نملكه ونقدمه لأبنائنا والمتلقي، أجد أننا نخدع أنفسنا إذا اعتقدنا أننا نعيش ثقافتنا كما تعيشها الأمم الأخرى.

مثلاً، ما يصدر من تحقيقات للتراث الثقافي الشفوي والمدون، وما المجلات والأعمال الإعلامية التي تهتم به؟

هذا يتيح لنا إصدار حكم نسبياً على حال الثقافة اليوم.

🔸 هل تعتقد أن الأدب الأمازيغي (وخاصة الشاوي) وجد مكانته في الخطاب الثقافي الوطني؟

◽السؤال يطرح إشكاليات عدة.

هل الأدب الأمازيغي الشاوي الذي عملت فيه تراكم يسمح لي بالحديث عنه كجنس أدبي يتمتع به كما الأجناس الأدبية الأخرى؟ هذا أمر مقلق وعميق.

حاولت منذ الثمانينات وضع أطر تقربني من خصوصياته، لكني لم أتمكن من تحقيق ذلك بعد، رغم أن لدي نصوصاً مخطوطة ومطبوعة.

الموضوع معقد بسبب تعدد اللهجات في منطقة جغرافية واحدة، وأحياناً وجود نصوص تختلف حسب العشائر والقرى.

هذا يجعل تحديد جنسية النصوص بلغة اللهجات أمرًا صعبًا.

للأسف، هناك من يريد طمس هذه اللهجات المتنوعة عبر تهميشها، وهو خطر يفرض على الأمة والسلطة العمل على إنقاذ هذا التراث قبل فوات الأوان.

🔸ما رأيك في طغيان المحتوى الترفيهي على حساب الثقافي في الإعلام الجزائري؟

◽سؤال ذكي جداً.

منذ استقلالنا، لم أجد أي إنجاز يحاول تحديد الثقافي والترفيهي، ولماذا لا نضم العلمي أيضاً.

عندنا في الحديث السياسي عن الثقافي، يكون المقصود بالأساس ما يتم تعليمه في المدرسة، وهذا هو الثقافة بشكل عام.

أما ما يقدم للترفيه فهو منتوج الراهن العابر، وكذلك العلمي مغيب تقريباً.

التفصيل في هذا يحتاج إلى وقت طويل وتوثيق لا يمكن تقديمه إلا في كتاب، وبعضه منشور في كتبي.

الخلاصة أن الثقافة عندنا مريضة، ولا يبحث عنها من يقدم علاجاً أصيلاً ومستداماً.

🔸متى شعر الدكتور العربي دحو بالخذلان؟ ومتى شعر بالانتصار؟

◽سؤال صعب.

أسوأ وأمتع أيام حياتي عشتها في الجامعة.

الأسوأ هو محاربتي بكل الوسائل ودون هوادة، وبعض تفاصيلها موثقة وسأنشرها لاحقاً.

أما الممتع فهو ما حققته في البحوث والتدريس والإشراف، والأنشطة التي قمت بها في الجامعات، وبعضها صدر مطبوعاً.

🔸 هل شعرت أن إنجازاتك في توثيق التراث الشعبي تم تهميشها أو استغلالها؟

◽يصعب علي تقديم إجابة شاملة، لكني لا أركز على حالات التهميش لأن عملي لا يصدر إلا إذا اقتنعت بأهميته للأمة والوطن.

أعمالي تجاوزت الستين كتاباً ولا يوجد فيها شيء غير متصل بالأمة والوطن.

عندما أستحضر بعض مراحل حياتي، أشعر بالسعادة والدهشة من وصولي إليها.

بعض أعمالي كانت مطلوبة من الناشرين، مثل مؤسسة دار الهدى التي طبعت بعض كتبي مرات عدة.

🔸هل تعرضت لمحاولات إسكات أو تهميش بسبب مواقفك السياسية أو الفكرية؟

◽مع أنني ناشط فكري وسياسي، لم أتعرض لذلك إلا نادراً وبشكل عابر لا يستحق التطرق إليه هنا.

أحياناً مع بعض طلبتي في الدراسات العليا، حاول بعض الزملاء عرقلة موضوعاتنا، وهددوا الطلبة بإلغاء تسجيلاتهم إذا لم يتخلوا عن إشرافي، ولكن غالباً كنا نفوز.

🔸 هل ترى أن اتحاد الكتاب الجزائري قام بواجبه تجاهك وتجاه جيلك؟ أم أنه أصبح مؤسسة شكلية؟

◽كنت من رواد الانخراط في الاتحاد منذ 1974.

نشاطاتي فيه كثيرة، وكنت راضياً عن كثير مما قمت به.

لكن في مؤتمر سكيكدة، تسلل إلى الاتحاد ما لا أقبله، فقررت تجميد عضويتي.

الاتحاد يجب أن يكون نموذجاً للتسيير الثقافي والفكري، لكن الواقع الآن يبعده عن ذلك.

🔸 ما الفارق الجوهري بين الطالب الجزائري في الستينات والطالب اليوم؟

◽هل يوجد طالب اليوم يمكن مقارنته بطالب الستينات؟

الفرق كبير جداً. طالب الستينات كان يتحلى بروح المثابرة، وكان لديه انضباط عالي، وكان يعاني من ظروف صعبة جداً لكنه كان حريصًا على التعلم بعمق، وكانت لديه قدرة على التحمل والمثابرة.

أما الطالب اليوم، فإن الظروف تغيّرت بشكل كبير، فالتكنولوجيا الحديثة والأجواء الاجتماعية والثقافية أثرت في شخصيته وطريقة تعامله مع العلم.

لا أنكر وجود طلبة متميزين اليوم، لكن المعدل العام لا يعكس الروح الجادة التي كانت عند طلاب الستينات.

هناك حاجة لإعادة تأهيل البيئة التعليمية والنفسية للطلبة ليعودوا إلى الجد والاجتهاد الحقيقي.

🔸ماذا عن مشروعك الثقافي والإبداعي المستقبلي؟

◽لدي العديد من المشاريع التي أعمل عليها حاليًا، بعضها مخطوط وبعضها في طور البحث والتحضير.

أركز في أعمالي القادمة على توثيق التراث الثقافي الجزائري بشكل أعمق، وخاصة الجانب الشفوي من الشعر والحكايات الشعبية، إضافة إلى دراسات نقدية للأدب الأمازيغي بكل لهجاته.

أسعى أيضًا إلى تقديم أعمال تساعد الأجيال القادمة على فهم تراثهم بشكل علمي ومنهجي.

كما أطمح إلى نشر بعض كتبي غير المطبوعة حتى الآن.

العمل مستمر بإذن الله، والطريق طويل لكنه ممتع.

🔸ما هي أهم التحديات التي تواجه الأدب الجزائري المعاصر؟

◽الأدب الجزائري المعاصر يواجه عدة تحديات، منها:

✔️ضعف الدعم المادي والمؤسساتي للكتاب والمبدعين.

✔️ضعف الترجمة وعدم وصول الأدب الجزائري للعالم الخارجي بشكل كافٍ.

✔️صعوبة دمج التراث الأمازيغي والعربي والفرنسي بشكل متجانس في العمل الأدبي.

✔️تأثر الأجيال الجديدة بالثقافة العالمية الحديثة، مما يهدد الهوية الثقافية.

✔️غياب النشر المنظم وضعف التوزيع، مما يحد من انتشار الأدب.

🔸 ماذا تنصح الشباب المهتمين بالأدب والثقافة؟

◽أنصحهم بالتمسك بالهوية الثقافية، وبالمثابرة على القراءة والبحث، وأن يحرصوا على تطوير مهاراتهم اللغوية والمعرفية.

الأدب هو مرآة المجتمع والإنسان، فلا يتوقفوا عن الإبداع حتى وإن واجهوا صعوبات.

كما يجب عليهم المشاركة في الفعاليات الثقافية، وقراءة الأدب العالمي والعربي، لفهم مختلف الرؤى والأساليب.

الأهم هو الصبر والاجتهاد، فالأدب طريق طويل لكنه ممتع ومفيد.

🔸 كيف ترى دور المرأة في الأدب الجزائري؟

◽المرأة الجزائرية لعبت دوراً كبيراً في الأدب، فهي ليست فقط موضوعاً بل أيضاً فاعلة وكاتبة.

ظهرت ككتابة تُعبر عن قضايا المرأة وحقوقها، وتعكس واقع المجتمع الجزائري من منظور خاص.

كثير من الكاتبات الجزائريات مثل أحلام مستغانمي، فاطمة الزهراء بنيس وغيرهن قدمن إسهامات مهمة في الأدب الحديث، وفتحن آفاقاً جديدة للقضايا الاجتماعية والإنسانية.

🔸ما تأثير السياسة على الأدب في الجزائر؟

◽السياسة أثرت بشكل واضح على الأدب الجزائري، حيث عاش الأدباء فترات من الحروب والاستعمار والصراعات السياسية.

هذا التأثير انعكس في المواضيع التي تناولها الأدب مثل الثورة، التحرير، والهوية الوطنية.

لكن الأدب أيضاً كان متنفساً للحرية والرفض والتمرد، وكثير من الأعمال الأدبية كانت تهدف إلى التعبير عن آلام وآمال الشعب الجزائري.

🔸 ما أهم الاتجاهات الأدبية الحالية في الجزائر؟

◽هناك توجهات متعددة مثل:

✔️الأدب الواقعي الذي يعالج قضايا المجتمع بشكل مباشر.

✔️الأدب الحداثي الذي يستخدم أساليب سردية جديدة ومبتكرة.

✔️الأدب الذي يدمج بين اللغات المحلية (العربية، الأمازيغية) والفرنسية.

✔️أدب الهجرة والاغتراب، بسبب حركة الجزائريين نحو الخارج.

✔️أدب المرأة الذي يعبر عن تجربتها وحقوقها.

🔸ما هي أبرز المدارس الأدبية التي أثرت في الأدب الجزائري؟

◽المدرسة الواقعية: ركزت على تصوير الواقع الاجتماعي والسياسي بكل تفاصيله، وبرزت بعد الاستقلال لتوثيق تجربة الشعب الجزائري.

✔️المدرسة الرومانسية: تأثرت بالحب للوطن والطبيعة، وظهرت في شعر وأدب الثورة.

✔️المدرسة الحداثية: اعتمدت على التجديد في الأسلوب والسرد، واهتمت بالتعبير عن الذات والهوية.

✔️المدرسة الرمزية: استخدمت الرموز واللغة المجازية للتعبير عن الأفكار العميقة والمشاعر.

🔸 كيف أثر التنوع الثقافي واللغوي في الأدب الجزائري؟

◽الجزائر بلد متعدد الثقافات واللغات، حيث العربية، الأمازيغية، والفرنسية تتداخل بشكل كبير.

هذا التنوع أتاح للأدباء فرصاً غنية للتعبير والتجريب، مما جعل الأدب الجزائري فريداً في التنوع اللغوي والأسلوبي.

الأدب الجزائري يعكس التنوع الاجتماعي والعرقي، ويتناول قضايا الهوية والتعدد الثقافي.

🔸ما هو تأثير الأدب الجزائري على الأدب العربي والعالمي؟

◽الأدب الجزائري ساهم في إثراء الأدب العربي بخبراته الفريدة وتجاربه النضالية.

كتاب مثل ياسمينة خضرا، محمد ديب، وأحلام مستغانمي أصبحوا أصواتاً معروفة عالمياً.

الأدب الجزائري أيضاً نال اهتمام النقاد والقراء في العالم، خاصة عبر الأعمال التي تناولت موضوعات الثورة والهوية والذاكرة.

🔸ما دور القصص القصيرة في الأدب الجزائري؟

◽القصص القصيرة كانت وسيلة مهمة للأدباء للتعبير عن قضايا معقدة في إطار محدود.

سمحت بتجربة أشكال سردية مختلفة وتركيز على التفاصيل النفسية والاجتماعية.

أدباء مثل الطاهر وطار وبوعلام صنصال برعوا في هذا النوع الأدبي.

🔸 كيف يمكن للأدب الجزائري أن يساهم في بناء المستقبل؟

◽من خلال استمراره في التعبير عن هموم المجتمع وتحفيز النقد الذاتي.

تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والسياسية بطريقة بناءة.

تعزيز الهوية الوطنية والتسامح بين الثقافات المختلفة.

توجيه الشباب نحو فهم جذورهم وقضاياهم المعاصرة.

________________